Meine nächsten Termine

- 03.02.2026: Vortrag RC Nenndorf

- 04.02.2026: Vortrag RC Hannover Luisenhof

- 09.02.2026: BK online mit Nikolaus Blome

- 03.03.2026: RC Frankfurt Alte Oper Vortrag

- 10.03.2026: BK online Martin Mosebach

Brief 54/2013

Guten Tag,

ich gebe zu, die Gefahr besteht, dass man dem eigenen Umfeld zu kritisch gegenübersteht und Dritten zu unkritisch. Hier in Mainz erlebe ich bei einem rotgrünen Bündnis durchweg Enttäuschendes zu Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung. Dabei wurde im Wahlkampf viel versprochen. Da redete der SPD-Kandidat mit Emphase von der Wichtigkeit von Bürgerbeteiligung, jetzt als Oberbürgermeister vermuschelt er aufkommende Forderungen (Totalrenovierung oder Neubau Rathaus ?, Einkaufsklotz in der Innenstadt oder nicht?) und stößt nichts selber an. Der damalige Grünen-Kandidat prägte den geradezu aufrührerischen Slogan „Bürger, holt Euch Eure Stadt zurück!“. Als Stellvertreter des Oberbürgermeisters mit einer Parteifreundin als Gründezernentin. wird gezeigt, wie der Spruch eigentlich gemeint war : „Bürger, holt Euch unsere Arbeit und macht sie so, wie wir wollen.“

Wenn Bürger beispielsweise Grünanlagenpflege von der Stadt übernehmen sollen, freiwillig natürlich, sollen sie sich dabei bitteschön nach den Vorgaben des Grünamtes richten. Immerhin wird Freiwilligen, die schon länger Grünes pflegen, Straffreiheit zugesagt. Schließlich war solches Engagement bis eben verboten. Die Brunnen wurden im Juni letzten Jahres ohne jede Vorankündigung abgestellt und die Bürger aufgefordert, per Spende für Wasser marsch zu sorgen. Als vor wenigen Wochen ein Robin Hood des Abfalls , wie ihn die Lokalzeitung betitelte, auftauchte, der an den Straßenrändern Unrat sammelte, in rosa Säcke verpackte und abstellte, wurde er, der zunächst anonyme Wohltäter, von einem zuständigen Abfaller der Stadt über die Presse belehrt, dass sein Tun illegal sei und zudem Mehrarbeit produziere. 243 Säcke in zwei oder drei Tagen, eine Zumutung. Die Lokalzeitung stellte ihn, den Unbekannten, einen Tag später dann als Rainer Schäfer vor, einen Hartz-Vierer mit Sendungsbewusstsein und Tatendrang, und Leser schrieben begeisterte Briefe. Weder der rote noch der grüne Bürgermeister noch die zuständige grüne Dezernentin mochten sich den Lesern anschließen. Sie stellten ihre nöhlende Verwaltung nicht in den Senkel. Sie bedankten sich nicht bei Rainer Schäfer, der noch eine halbe Woche weiter sammelte. und auf über 600 Säcke kam. Sie schwiegen unisono: Der Oberbürgermeister, die Bürgermeister, die zuständige Dezernentin, die sich sonst jeden Tag gern mehrmals in der Zeitung finden. Die Mainzer Verwaltung forderte Robin Hood zur Kooperation auf, aber der erklärte, mit Bürokratie habe er es nicht so gern. Und verschwand nach einer Woche wieder Richtung Heimat. Mehr Einsatz konnte er sich finanziell nicht leisten. Er lebte auf dem Campingplatz und ernährte sich von Konserven. Mainz, das sich Fasnacht für Fasnacht durch alle Sitzungen ob seiner Weltoffenheit und Fremdenzugewandtheit lobt, blieb an der Stadtspitze stumm, verärgert und zugeknöpft.

Geht es auch anders? Der grüne OB Boris Palmer und seine Verwaltung zeigen in Tübingen, wie man es besser macht; die Verwaltungskommunikation pro Bürgerengagement in dieser Stadt ist vorbildlich. Man schaue sich nur an, wie respektvoll und umsichtig Bürger in die Grünpflege einbezogen werden, wenn sie es denn wollen. Boris Palmer hätte einen Rainer Schäfer als das behandelt, was er ist: als einen vorbildlichen Bürger in seinem zupackenden Eigensinn. http://www.tuebingen.de/buergerengagement

Mit herzlichen Grüßen

Henning v. Vieregge

Brief Nr. 53/2013 vom Oktober/November (korr. und erweitert)

Guten Tag,

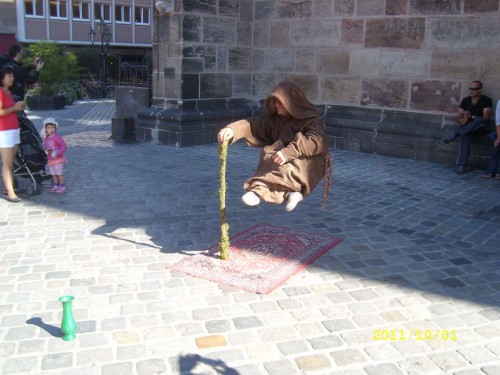

wenn man heute in der Überschrift „Bischof“ schreibt, dann denkt die Mehrzahl der Deutschen vermutlich an den Bischof von Limburg. Und es wird allenthalben das Dilemma des Papstes diskutiert, sich zwischen neuer Armutsausrichtung und alter Sündervergebung entscheiden zu müssen. Bedacht werden muss dabei, was ein Staatsanwalt im Zusammenhang mit einer kriminellen Tat in der Rhein-Main-Presse prägnant so formulierte „Das ist nicht der Letzte. Es gibt Trittbrettfahrer, die auf der Masche reiten.“ (AZ, 15.8.2013, S.8) Das Foto, vor einem Jahr in Nürnberg aufgenommen, passt zum Thema. Wie? Das überlasse ich dem geneigten Leser.

Was die angebliche oder tatsächliche Residenz angeht, da können sich Politiker und Häuslebauer jede Häme verkneifen; sie kennen das Problem der hemmungslosen Kostenüberziehung zumeist aus eigener Anschauung. Der Berliner Flughafen kostet jeden Monat seiner durch politische Inkompetenz verursachte Eröffnungsverzögerung so viel wie der Limburger Neubau. Dass sich die Medien mit ganz wenigen Ausnahmen nicht mit der Sache, die da entstanden ist, beschäftigen, ist aus der Medienlogik heraus verständlich. Nichts soll den Skandal verkleinern. Differenzierung lenkt von der Empörung ab. Es sind Leserbriefe, die zunehmend einer weniger aufgeregten Betrachtung das Wort reden und die darauf verweisen, dass mal wieder etwas Kostbares entstanden ist. Geht das etwa nur auf skandalösen Wegen? Diese Frage wäre doch einer Erörterung wert.

FAZ Architekturkritiker Dieter Bartetzko spricht über das Diözesane Zentrum St. Nikolaus( so der offizielle Name) von einem Bauensemble von „hoher Qualität“ und „spektakulärer Architektur“ des Architekten Michael Frielinghaus. (FAZ 15.Okt. 2013 S.31) Zur Kapelle heißt es: „“Der Sakralbau hätte auch ohne den Finanzskandal Aufsehen erregt.“ Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass sich die Erkenntnis durchsetzen wird, dass in diesem Fall viel Geld viel Qualität gebracht hat. Das lässt sich nun nicht von jeder Verschwendung sagen. Ist es dann überhaupt Verschwendung?

So empfiehlt sich eine Unterscheidung zwischen Person und Bau. Für die Person Franz-Peter Tebartz-van Elst muss wohl gelten, was Johannes zu Eltz, Stadtdekan von Frankfurt, in einem Interview mit der ZEIT (Nr.44 vom 24.10. 2013 S.64) zu Protokoll gibt: Demnach gibt es „ein identitäres Amtsverständnis, das die Erhabenheit der eigenen Amtsperson ins Irrwitze steigert. Von dort führt kein Weg mehr in die Realität zurück….Die Not einer narzistischen Grundstörung läßt sich traumhaft befriedigen im Bischofsamt, noch besser als in einem Dax-Vorstand, weil ein religöses Moment der Verehrung hinzukommt.“ Eltz fordert eine Änderung der Wahlverfahren. In Limburg war es so, dass das Domkapitel einen Vorschlag mit drei Namen nach Rom schickte. Rom schickt einen Dreiervorschlag zurück. Darauf können dann ganz andere Namen stehen. Eltz, ein bekannt konservativer Kirchenmann, zieht aus seinen Limburger Erfahrungen einen noch weitergehenden Schluss: „Ich glaube, wir kommen aus dieser Krise nicht heraus, wenn nicht auch Verheiratete das Priesteramt ausüben.“

Alexander Skipis ist Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der verantwortlichen Organisation für die gerade zu Ende gegangene Frankfurter Buchmesse. Wie sieht er das Buch heute und in Zukunft und was kann der Verband tun? Das Interview erschien im Verbändereport Nr.7/2013

Mit herbstlichen Grüßen

Henning v. Vieregge

Brief Nr. 52/2013 vom September/Oktober 2013 (zweimal erweitert)

Guten Tag,

der Auftrag lautete: „Schreiben Sie mal auf, was einen Geschäftsführer eines Verbandes auszeichnen sollte. Im aktuellen Verbändereport 06/2013 habe ich in meinem (fiktiven) Brief an Patentochter Caroline aufgeschrieben, was mir dazu einfiel. Der Text ist beigefügt. Mich würde auch hier ein Echo freuen. HGF Brief Verbändereport

Ein zweites Thema: Die fatale Lage der FDP löst viel Häme aus. Ich fand in Schwerin, also mitten im Soli-Osten, Brüderles Wahlaussage neben Bartsch von der Linken.

So ein Plakat heißt im Klartext bei der Zielgruppe: Es gibt nicht nur keinen Grund , FDP zu wählen. Es gibt sogar den massiven Wunsch, denen jeden Misserfolg an den Hals zu wünschen.

Ich tue das nicht. Wenn die FDP sich darauf besinnen würde, dass ihr der linke Flügel im Protest gegen Genschers Schwenk weg von der SPD abhanden gekommen ist und dies ein Verlust ist, den es nun wettzumachen gilt, wäre dies für mich ein Grund , wieder in die Partei einzutreten. Die FDP war die Partei der Bürgerinitiativen, das haben viele vergessen, auch sie.Marktwirtschaft und Bürgerengagement schließen sich nicht aus, im Gegenteil. Es gibt keine Partei, die sich für einen Demokratieumbau nach Schweizer Vorbild stark macht. nicht 1:1, aber im Prinzip. Es gibt 23 Millionen Bürger, die sich freiwillig und kostenlos für das Gemeinwohl einsetzen. Es gibt keine Partei, die sich für die Interessen dieser Bürger unbeirrt und advokatorisch einsetzt. Die FDP könnte diese Partei sein. Mit Kasperei und Klientelbedienung von Wirtschaftsgruppen ist der Wähler nicht zu gewinnen, wohl aber mit klarer Ausrichtung auf die Zivilgesellschaft im Dialog mit Staat und Wirtschaft auf Augenhöhe.

Thema 3: Am Beispiel der Kirche lässt sich fragen, ob Freiwilligen-Engagement die Institution verändert und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen.

In der evangelischen und katholischen Kirche und in den Wohlfahrtsorganisationen beider, Diakonie und Caritas, steht das Thema „Ehrenamt“ oben auf der Agenda. Gesucht werden in Zeiten von mehr Aufgaben und weniger hauptamtlichen Ressourcen mehr Bürger, die sich unter dem Dach von Kirchengemeinden und Wohlfahrtsverbänden engagieren. Wie realistisch sind solche Absichten? Und was sind die Folgen? Darum geht es in einer Vortrags-und Diskussionsreihe von sieben Veranstaltungen. Start ist Dienstag, 15. Oktober 17.30 Uhr im Gastprofessorenhaus der Universität. Mehr Infos unter zww.uni-mainz.de Stichwort „Werkstatt“ Anmeldung www.zww.uni-mainz.de oder T. 06131 3922 133

Referenten sind Andreas Klodt, Dekan ev. Kirche Mainz, (15.10), Birger Hartnuß, Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung Rheinland-Pfalz, (29. 10.) Anke Wiedekind, Pastorin Andreasgemeinde Niederhöchstadt, Antonia von Vieregge, Theologiestudentin (19.11), Lioba Breu-Wedel, Caritas (26.11.), Timo Becker, Leiter des Theaters der Generationen, Eschborn (10.12.), Bernhard Nacke , Engagementbeauftragter Rheinland-Pfalz (21.1.).

Die Veranstaltung findet als 5. Offene Werkstatt „Universität und Gesellschaft“, veranstaltet vom Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der Johannes Gutenberg-Universität statt. Es gibt keine Voraussetzungen zur Teilnahme. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Plätze sind begrenzt, deswegen wird um Anmeldung gebeten.

Thema 4: Aktion Gemeinsinn. Ich bin seit ca. einem Jahr einer der beiden Vorsitzenden dieser kleinen, aber überaus ehrenwerten und langlebigen Bürgerinitiative. Ihr Ziel: Gemeinsinn fördern mit den Mitteln der klassischen Kommunikation. Seit über 55 Jahren geschieht dies, nahezu 50 Kampagnen wurden festgelegt, pro bono durch Werbeagenturen entwickelt und pro bono in Zeitungen geschaltet. Mehr dazu unter www.aktiongemeinsinn.de, Hat diese Form der Kommunikation Zukunft? Man kann das bezweifeln. Wir suchen nach Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Gemeinsinn als Haltung ist Voraussetzung jeden gesellschaftsförderlichen Bürgerengagements und deswegen in Zeiten des demografischen Wandels, in der staatlichen Instanzen an die wohlfahrtsstaatlichen Leistungsgrenzen gekommen sind, wichtiger denn je. Lesen sie mehr

Thema 5: Wollen Sie wissen, warum was die Organisation Sequa macht? Sie sollten es wissen,wenn Sie für Kammern oder Verbände tätig sind. Ich habe den Geschäftsführer für den Verbändereport interviewt.

Mit besten Grüßen

Henning von Vieregge

Brief 51 vom 10. September 2013

Guten Tag allerseits,

Warum Peer Steinbrück doch lieber Bürger- als Beamtenschreck ist. Und wie Angela Merkel kalt die Chance zu heißer Empathie nutzte. Und warum das anders werden muß.

Eine Notiz mit Aufruf-Charakter zum TV-Duell zur Bundestagswahl 2013

Peer Steinbrück sprach im Duell mit der Kanzlerin am 1. September in einem Moment der Unkonzentriertheit davon, es dürfe keine Schere zwischen Pensionen und Renten entstehen. Und schon wurde von der einen Journalistin losgewillt, was das denn bitteschön heiße?! Um wie viel Prozent sollten die Pensionen denn gekürzt werden? Das sei ja eine Sensation, diese Aussage von Herrn Steinbrück. Kunstaufregungen, Skandalisierungsbemühungen also. Kontrahentin Angela Merkel nutzte kalt ihre Chance, heiße Empathie zu zeigen, und barmte über den Schutzmann und seine kleine Rente, die die SPD ihm nicht gönne. Da solle er aber und der Feuerwehrmann auch bei der SPD nachfragen. Hätten sie doch ein Leben lang ihre Dienstbuckel hingehalten. Und müssten Steuern zahlen und die anderen nicht. (ein Irrtum der Kanzlerin, dem der Herausforderer nicht widersprach)

Der Beamtenbund verwahrte sich am nächsten Tag vor Debatten dieser Art und bemühte sich vorzurechnen, es gäbe keinen nennenswert größeren Zuwachs der Pensionen im Vergleich zu den Renten. Darüber streiten sich die Beobachter und heben die Unvergleichbarkeit der Systeme hervor; Intransparenz erschwert in der Tat die Argumentation. Wer den Abstand nach Geld und Sicherheit zwischen Renten- und Pensionsbeziehern auf den Prüfstand legt, -und dies ist das eigentliche Thema, die Zuwächse sind dagegen Petitessen, wird sich immer wieder vorwerfen lassen müssen, man dürfe nicht pauschalieren. Aber wenn man nicht aus dem Wust von Zahlen und Fakten einige grundsätzliche Aussagen destilliert, wird, und dies gehört zum Waffenarsenal der Standes-Organisationen, jede Debatte im Ansatz erstickt.

Gehen wir von folgenden im Netz kursierenden Aussagen aus

Zu fragen ist: Ist das alles gerecht, soll das alles so bleiben? Eine Gerechtigkeits-Debatte, die enttabuisiert, ist überfällig. Dies umso dringlicher für den absehbaren Fall einer Mischung aus Staatsschulden- und Demografie- Bewältigungskrise. Die Vermutung müsste überprüft und politisch widerlegt werden, wonach die Sicherung der Ansprüche der Staatsbediensteten vor den Ansprüchen der Bürger rangiert. Denn dies hätte zur Folge, dass die Bedingungen für heutige und zukünftige Rentenbezieher weiter verschlechtert würden, damit die Altersbezüge im Öffentlichen Dienst bezahlt werden können. Es muss in der Debatte geklärt werden, ob Korrekturen im Öffentlichen Dienst (Entlassungen aus betrieblichen Gründen, Gehaltskürzungen, Kürzungen der Altersbezüge) im akuten Krisenfall ins Handlungsportfolio staatlicher Organe gehören. Die Schwierigkeit besteht darin, das Funktionieren des Staates (wenig Korruption, Selbstbedienung, Vetternwirtschaft, verhältnismäßig intelligente Strukturen, verhältnismäßig gute Einstellung zum Dienst und zum Staat) nicht zu gefährden, aber andererseits in schwierigen Zeiten nicht ausgerechnet die Arbeits- und Einkommensverhältnisse der eigenen Leute für unverrückbar zu erklären. Gleichheit und Leistung müssen in Balance sein, das gilt für jeden einzelnen, jede Gruppe und insgesamt zueinander.

Die Bürger müssen ihren Politikern die Angst vor den Lobbyisten des Öffentlichen Dienstes nehmen. Wir brauchen eine parteienübergreifende Ermutigungs-Initiative von Bürgern. Heute ist es, siehe Peer Steinbrück, ein halbes Politiker-Selbstmordprogramm, sich auch nur zaghaft mit Beamtenbund , Gewerkschaft Verdi und den anderen Playern des Öffentlichen Dienstes anzulegen. Dass die meisten Politiker dem Öffentlichen Dienst angehören und nach Karriereende in der Politik nahtlos dahin zurückkehren, ist wahrscheinlich noch nicht einmal ein ausschlaggebendes Argument für deren Beklommenheit, die auch einen so forschen Politiker wie Peer Steinbrück zurück rudern lässt. Und dabei ging es doch nur um eine Bemerkung, die eigentlich bei funktionierendem Gerechtigkeitssinn selbstverständlich ist. Die SPD erklärt uns nun, was der Kanzlerkandidat gemeint hatte: eigentlich gar nichts. Und wenn was gemeint sein könnte, dann ist es nicht aktuell, sagt SPD-Chef Gabriel. Die Angst der Politiker, als Feind des Öffentlichen Dienstes geoutet zu werden, ist strukturell. Die Unterwerfungsformel lautet: Es gibt in dieser Frage keinen aktuellen Handlungsbedarf.

Wir lernen: Es lässt sich Polit-Karriere gegen die Kirche, gegen die Wirtschaft, gegen die Zivilgesellschaft, sogar in gewissem Umfang ohne liebende Aufmerksamkeit der Medien machen, aber nicht gegen den Öffentlichen Dienst. Es ist dem Beamtenbund und der Gewerkschaft Verdi gelungen, die Arbeits- und Einkommensbedingungen des Öffentlichen Dienstes vollständig zu einem Tabuthema zu machen. Politisch unkorrekt handelt, wer dagegen verstößt. Vorgeschoben werden der kleine Schutzmann, der brave Feuerwehrmann, die aufopfernd engagierte Kita- Erzieherin. Hinter deren Rücken lässt sich ungestört leben. Hier muss entschieden evolutionär verändert werden. Das geht nur über Störung: Enttabuisierung, Problematisierung und Faktencheck. Wenn Steinbrück hier, vermutlich gegen seine taktische Marschroute, einen Stein ins Wasser geworfen hat, der nun doch Wellen zieht, dann wäre dies eine bemerkenswerte Folge des sogenannten Kanzlerduells.

Aber nochmals: Hier muss der Bürger ran. Die Zivilgesellschaft reklamiert ihren Eigensinn. Hier könnte sie ihn beweisen.

Mit herzlichem Gruß

Henning von Vieregge

Guten Tag,

Wir lesen, der Gemeinsinn sei im Schwinden.

Woher wissen die Schreiber das?

Was ist eigentlich Gemeinsinn? Und warum ist er wichtig?

Darüber habe ich mir mit Vorstandskolleginnen und -kollegen der Aktion Gemeinsinn, Bonn, Gedanken gemacht. Das Resultat lesen Sie hier:

Henning von Vieregge mit Cornelie Sonntag-Wolgast, Christian Wilmsen, Dirk Propping, Helga Schultz, Guido Mathes

Stand: Sept 2013

Empfehlenswert ist die Lektüre

Bertelsmann Stiftung, Bertelsmann Forschungsgruppe Politik (Hrsg.)

Gemeinsinn Gemeinschaftsfähigkeit in der modernen Gesellschaft

Gütersloh 2002,

von der der Text oben profitiert. Benutzt wurde die Fassung im Netz http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-70A50420-32059541/bst/xcms_bst_dms_15268_15269_2.pdf

Mit herzlichem Gruß rundum

Henning von Vieregge

P.S. In diesem Fall freue ich mich besonders über Rückmeldungen.

Guten Tag allerseits. Die Republik lacht und die Politik schäumt wegen sieben Stellwerksexperten vom Mainzer Stellwerk. Vier von ihnen sind krank, drei im Urlaub von 18 insgesamt. Nach neuen Zählungen sind fünf krank, drei im Urlaub und insgesamt sind es 15. Der Verkehr am Mainzer Bahnhof ruht aus Stellwerksexperten-Mangel zu großen Teilen, als Mainzer Bahnfahrer ist man vor keiner negativen Nachricht sicher.

Wie sagte Fußballtrainer Ali Cakici vom TSV Schott Mainz unlängst: „Kameradschaft entsteht, wenn der Kamerad schafft. Wenn das jeder beherzigt, haben sich alle gern.“ Ich habe schon oft erlebt, dass diese Fußballer-Weisheit bei Bahnmitarbeitern durchaus beherzigt wird. Man spürt Empathie zueinander und zum Kunden. Aber Ausnahmen der unerfreulichen Art gibt es immer. Damit die nicht zur Struktur gerinnen, muss energisch gehandelt werden.

Zunächst besetzte die Bahngewerkschaft das „Wer hat Schuld“ Feld. Der angeblich unangebracht brachialen Sparkurs der Bahn durch den damaligen Bahnchef Mehdorn hat’s verursacht. Damit man es glauben soll, wurde angefügt „indirekt“. „Privatisierung ist schlecht“ sollte dem Bürger eingebimst werden. Das Gegenteil ist richtig. Mit der Privatisierung wäre die Bahn, ähnlich wie die Telekom, ein eigenständiges Unternehmen geworden und -besonders wichtig- hätte frisches Geld über Aktien bekommen. Damit hätte es die geplanten Investitionen durchführen können. Die Stellwerke wären samt und sonders vollautomatisch und bräuchten weit weniger Personal. Als die Politik den Börsengang abblies, hätte sie der Bahn zugestehen müssen, ihre Gewinne zu investieren. Stattdessen hat der Staat abgeschöpft, was eben nur geht. Daran sind alle Parteien beteiligt. Die Reform der Bahn ist auf halbem Weg stecken geblieben. Soll es jetzt vorwärts oder ganz zurück gehen?

Will denn jemand ernsthaft die Auslösung von Bahn, Post und Telekom aus der unmittelbaren Politiklenkung und die damit verbundene Entbeamtung der Mitarbeiterschaft wieder rückgängig machen? Das Ergebnis wären Fahrpreiserhöhungen von schätzungsweise 50 Prozent. Die Bahn war 1994 eine Behörde, „schwerfällig, marode und heruntergewirtschaftet….die Personalkosten lagen höher als der Gesamtumsatz“ (ZEIT vom 14. August)

Wenn Bürger schlechten Service bekommen, ist dies in aller Regel nicht beim Frisör, im Kaufhaus oder in der Autoreparaturwerkstatt. Es sind Ämter und Monopolisten.

So gibt es immer wieder Klagen darüber, dass die Mainzer Stadtämter Anfragen nicht beantworten, vertrösten, hinhalten, Informationen verschlampern etc. Dann geht der Oberbürgermeister, ein Meister der Schuldzuweisung im parteipolitischen Phrasenkampf, in Deckung und schickt eine Pressefrau vor, die alle Versäumnisse mit „Arbeitsdichte in der entsprechenden Abteilung“ begründet. (zuletzt gegenüber Kita-Bewerber Familie Scheck, AZ vom 23. Juli) Was bitte ist der substanzielle Unterschied zur Bahnbegründung?

Nur ganz schüchtern dringt der Verdacht durch, die Mainzer Peinlichkeit könnte ein gezieltes Manöver aus der Bahngewerkschaft sein. Bekanntlich ist „Dienst nach Vorschrift“ die schärfste Streikwaffe, jedenfalls dann, wenn diejenigen, die sich so verhalten, zur Solidarität mit ihren Kollegen und zur Identifikation mit ihrem Arbeitgeber weder durch Anreize noch durch Sanktionen gebracht werden können. Offenbar stehen die nächsten urlaubswilligen Stellwerker schon in der Tür und niemand kann sie stoppen. Der Bahnchef persönlich hat es gerade versucht. Nun wird gemeldet, er stehe deswegen zunehmend unter Druck. Die Bahngewerkschaften finden es unmöglich, dass der oberste Chef mit seinen Mitarbeitern spricht und sie bittet („Bitte schlafen Sie darüber eine Nacht“), den Urlaub zu verschieben. Ich fände das Gegenteil unmöglich. Ein Chef, der in solch prekärer Situation diesen Versuch nicht unternimmt, gehört nicht in die Führung. Genau dies ist aber die eigentliche Crux: die Ohnmacht der Führung den Mitarbeitern gegenüber. Die Skandalisierung normalen Managerverhaltens. Anklagend hochgehalten werden „Hunderte von Überstunden“ als handele es sich um die Wunden des Gottessohns. Übersehen wird, dass es sehr viele Menschen gibt, die ganz selbstverständlich einspringen, wenn Not am Mann (oder an der Frau) ist. In den Klein- und Mittelbetrieben, die ganz wesentlich den Wohlstand aller sichern, betrachten viele Mitarbeiter eine etwas längere Arbeitszeit als tariflich oder sonstwie als Teil ihres Berufs. IG-Metall-Chef Franz Steinkühler pflegte in seiner Dienstzeit zu bemerken, er habe seine 35 Stunden Woche am Mittwoch erreicht. Danach ließ er aber nicht die Arbeit ruhen, wie es sich die Arbeitgeber damals sehr gewünscht hätten. Er meinte entschuldigend, Chefs machten das so. Es sind eben nicht nur Chefs. Großbetriebe und hier vor allem staatlich gelenkte oder rein staatliche Organisationen haben die höchsten Krankenstände, die niedrigsten Arbeitszeiten und das höchste Klageniveau. Wieso eigentlich? Das ist doch kein Zufall.

Nun könnte man auch sagen, wie sollen die nach ihrer Auffassung über Gebühr beanspruchten Mitarbeiter denn sonst auf ihre fatale Lage aufmerksam machen? Was sonst löst Krisengipfel der peinlichen Art aus, wie jener, der gerade bei der hiesigen Ministerpräsidentin stattfand. Anderthalb Stunden, 30 mal Überbau am runden Tisch, dahinter Referenten. Alles für die Politshow „Wir kümmern uns“, bei der auch der Einflussloseste nicht fehlen wollte. Man würde sich wünschen, die Hälfte der Anwesenden hätte nie den Weg in den Öffentlichen Dienst gefunden und fünf wären zur Bahn als Stellwerker gegangen. Dann wäre Geld für die notwendigen Investitionen da, die der die Gewinne abschöpfende Staat verhindert hat, und genug Leute. (Zugegeben: Das ist ein bisschen populistisch argumentiert, aber nur als Gegenwehr)

Verschwörungsanhänger könnten auf die Idee kommen, die ganze Mainzer Stellwerksarie sei in Wirklichkeit eine verdecktes Zusammenspiel von Bahnmanagement und Bediensteten, um die Politik zum Handeln zugunsten des Unternehmens zu zwingen. Aber in welche Richtung? Jede Krise birgt die Gefahr, dass die falschen Schlüsse aus ihr gezogen werden. Wenn es nach der Mehrheit der veröffentlichen Meinung ginge, sind wir im Fall der Bahn gerade dabei. Ich glaube an keine der beiden Verschwörungstheorien, weder die, die Gewerkschaften hätten die Peinlichkeit organisiert noch an die, Bahngewerkschaften und Bahnmanagement hätten zusammengespielt. Wahrscheinlich sind, wie bei eigentlich jedem schweren Unfall, viele Dinge aus Dollerei und Zufall unglücklich zusammen gekommen. Sicherlich hat auch das Management zu lange laviert.

Das Unternehmen muss aber prinzipiell aufpassen, nicht abhängig vom Wohlverhalten einer kleinen Expertentruppe zu werden; es muss tun, was es schon länger wollte: in Technik investieren, den Personalbedarf senken und -bei geringerer Anfälligkeit des Gesamtsystems- die Rationalisierungsgewinne an den Fahrgast weitergeben. Und die Politik sollte nach der Bundestagswahl einen neuen Anlauf nehmen, die Bahn zu einem echten Unternehmen zu machen. Die Chancen, dass dies passiert, sind gering. Wenn die EU dies nicht erzwingt, wird es in keiner Parteienkonstellation passieren. Politik verzichtet nur im Notfall auf Einfluss und wirtschaftliche Argumente haben zur Zeit auch beim Bürger keinen großen Rückhalt. Nur die FDP vertritt diese Position und die hat ihren Einfluss schuldhaft verscherbelt. Dem Bahnmanagement, Grube persönlich, ist zu attestieren, dass es nach einer Schockstarre überzeugend agiert hat. Der Schaden war aber schon eingetreten. Die Bahn hat sich als Skandalnudel bewährt. Über Staus auf der Autobahn und Flugverspätungen wird kaum geschimpft, die Bahn ist Opfer des eigenen Mythos von der absoluten Zuverlässigkeit dieses Verkehrsmittels. Und da die meisten Deutschen im Ausland nicht Bahn fahren, gilt der historische innerdeutsche Maßstab. Die Fahrgäste sind weitaus pampiger als das Personal. Aber das ist ein anderes Thema.

Mit herzlichem Gruß

Henning von Vieregge